文/林榮哲 臨床心理師

5月17日,是一個性少數族群的權利紀念日,名為「國際不再恐懼同性戀、跨性別與雙性戀日(International Day against Homophobia, Transphobia, and Biphobia, IDAHOTB/IDAHOBIT)」。這個紀念日,是由學者Louis-Georges Tin發起,希望正視因恐懼同性戀性傾向而衍生的歧視及一切不公平對待。Tin成立了國際協會,向世界倡議在5月17日設立「國際不再恐同日(International Day Against Homophobia, IDAHO)」;以上是此權利紀念日最早的名稱,後來在2009年、2015年,加入反對對跨性別、雙性戀的恐懼,成為現今的國際不再恐懼同性戀、跨性別與雙性戀日。

IDAHOBIT從2005年舉辦第一屆活動至今,獲得全球響應,台灣也在2017年應著婚姻平權法案推動進程舉辦國際不再恐同日特展,而於2019年5月17日,成為亞洲同性婚姻合法化的先鋒。選擇5月17日定為IDAHOBIT,是紀念1990年的這天,世界衛生組織將同性戀自國際疾病分類系統(International Classification of disease, ICD)中除名,不再被診斷為疾病。不過對同性戀性傾向的誤解、憎恨、恐懼、偏見、歧視,卻仍持續至今日,這些沒有原因的負向觀感或行動,很可能是受到社會文化、宗教信仰的影響。

同性戀恐懼(以下簡稱恐同)最常被提及的原因,是與「生育繁衍」有關的誤解,相信同性戀會讓傳宗接代的家庭模式瓦解,甚至錯誤理解同性戀性傾向會「遺傳」、「傳染」的生物特性,而令人類社群滅絕。第二個恐同的主要來源,是認為同性戀性傾向、性行為、親密關係「違反自然」。恐同者表述的自然,是以符合性別角色的刻板印象而定,意即每個人的性別特質及行動必須符合其生理性別。延伸以上內容,違反自然的恐同理由會擴展至破壞「社會結構」,擔心傳統性別角色被顛覆後,使多數人失去原本應享有的利益、地位,與特權。另外,對同性戀的反對聲明,有些則是因同性戀行為違背了聲明者信仰的宗教的教義。依據其所屬的組織,這些聲明者會展現出各式各樣的立場,例如極端的暴力攻擊行為、歧視言論、宣揚教義、以大愛包容等等。

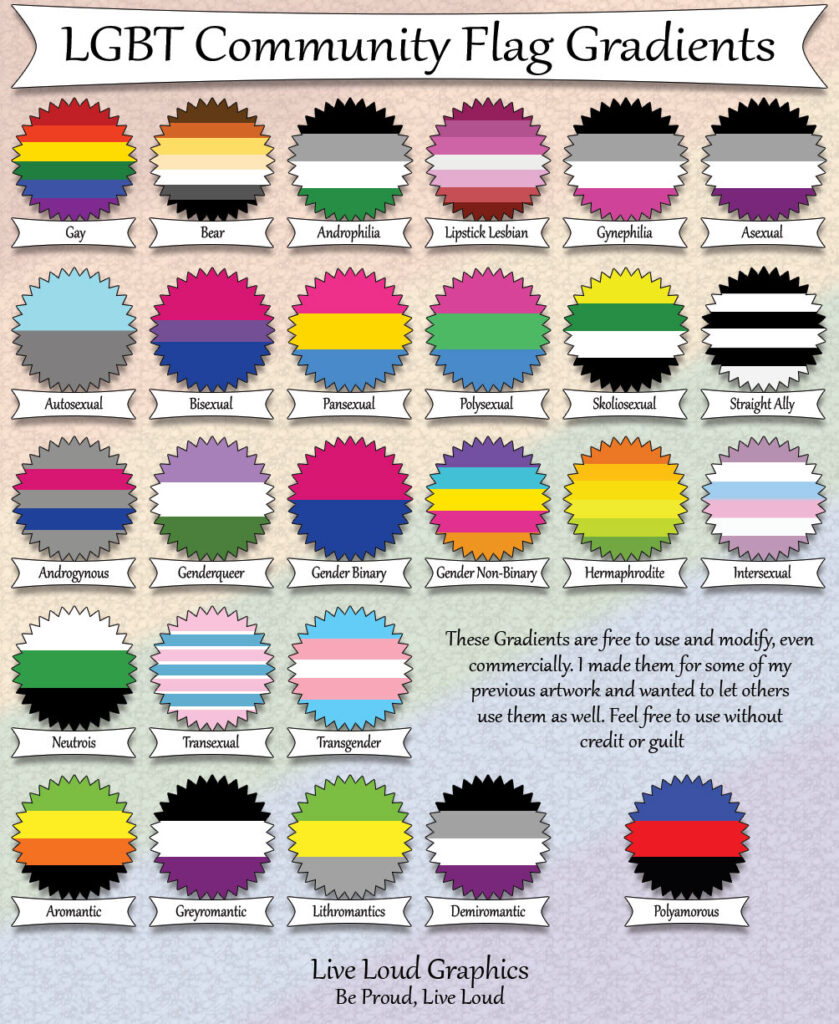

在可見的主流媒體上,一般常以LGBT(女同志、男同志、雙性戀者、跨性別者族群)四個英文首字母集合,來涵蓋所有非異性戀的性認同與展現。其實性小眾社群還有非常多樣的生命經驗,讓LGBT這組字母新增成LGBTQIA+,或是LGBTQQIAAPPO2S,甚至LGBTIQCAPGNGFNBA+等等。然而,性認同與展現多元樣貌,想必會令深植性別角色刻板印象的人們感到衝擊。換個方向來闡述,也許只有卸下對性別角色的刻板印象,才能看見性、性別、親密關係的多元可能性,消弭誤解與恐懼。

圖裡的驕傲旗幟你認得幾面呢?從此刻起,練習真誠地傾聽、理解每個人的經驗,踏出不再恐懼的第一步。